L'espoir d'une vie meilleure

- ÉCOLOGIE, PAIX TE JUSTICE

- Affichages : 263

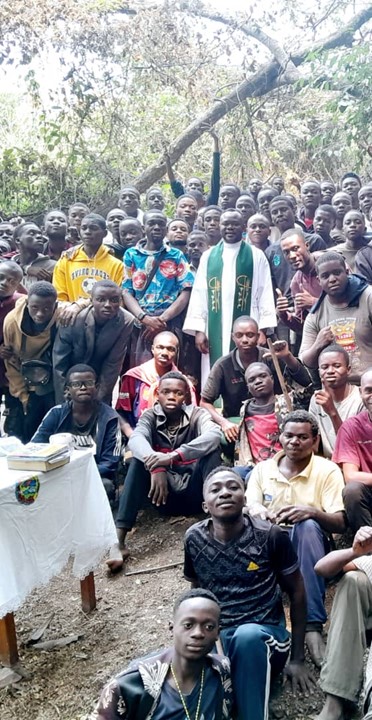

Boniface Mwawatadi, cicm

Boniface Mwawatadi, cicm

Missionnaire au RD Congo

Le Père Boniface Mwawatadi est confronté à l'extrême pauvreté des personnes laissées pour compte à la Paroisse Sainte-Louise de Marillac dans le quartier de Ngombe-Lutendele, dans la banlieue ouest de Kinshasa.

Les hommes et les femmes du district de Ngombe-Lutendele traversent une épreuve indescriptible. Malgré ces souffrances, il est largement reconnu que la RD Congo a la réputation notoire d'être l'un des pays les plus riches d'Afrique et du monde. La République démocratique du Congo est une source importante de ressources stratégiques, notamment de terres rares et de minéraux, dont beaucoup restent inexplorés. Ces ressources sont essentielles à la survie de l'humanité, positionnant la RD Congo comme un potentiel « pays solution » aux besoins mondiaux.

La situation présente paradoxalement l'image d'un État « en faillite » avec un indice de développement qui le place parmi les pays les plus pauvres du monde. Bien qu'il s'agisse sans aucun doute d'une responsabilité sociétale collective, elle résulte principalement de la direction transitoire d'une République dirigée par des individus qui n'en ont pas conscience. C'est à cela qu'a fait écho feu le Cardinal-Archevêque de Kinshasa, Mgr Laurent-Monsengwo Pasinya, qui déclarait : « Que les médiocres soient éliminés ! Ils se comportent comme des hédonistes impénitents, et avec indifférence et insouciance, ils trouvent des boucs émissaires pour justifier leur mauvaise gouvernance. »

Certaines personnes remarquables choisissent de briser le cycle du désespoir sans tomber dans l'afro-pessimisme ou sans se laisser submerger par un sentiment d'inévitabilité. Ils quittent le confort des palais ornés de la ville et s'aventurent dans les quartiers abandonnés, où leurs concitoyens vivent dans des conditions presque infernales. Poussés par leur foi et leur résilience, ils croient fermement que même dans les profondeurs de la souffrance – sans parler de la menace du néant et de l'anéantissement – il y a encore le potentiel d'une vie meilleure et de l'espoir.

Contrairement à l'expression « Mbok'Ekufa kala », qui suggère que le pays a depuis longtemps connu une vraie disparition, les critiques de la République expriment l'espoir d’un « Congo Ekobonga ». Ce terme signifie une nation qui renaîtra de ses cendres. La croyance est que le Congo sera sauvé, et que toute l'Afrique sera sauvée !

Cet article est du Père Boniface Mwawatadi, missionnaire religieux et prêtre de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie (CICM). Il est vicaire de la paroisse Sainte-Louise de Marillac dans le quartier Ngombe-Lutendele de la commune de Mont-Ngafula. Sainte Louise de Marillac est l'une des nombreuses saintes connues pour son dévouement au service des plus pauvres d'entre nous. Comme d'autres figures notables de l'histoire de l'Église catholique, telles que Vincent de Paul et François d'Assise, on se souvient d'elle pour son travail impressionnant.

Témoignage du Père Boniface Mwawatadi, cicm : Je sers en tant que prêtre à Ngombe-Lutendele, une mission située dans la périphérie de Kinshasa. Une des zones les plus pauvres, si ce n'est la plus négligée, par les autorités du pays. Il s'agit d'une vaste étendue rocheuse qui s'étend le long de la rive gauche du magnifique fleuve Congo.

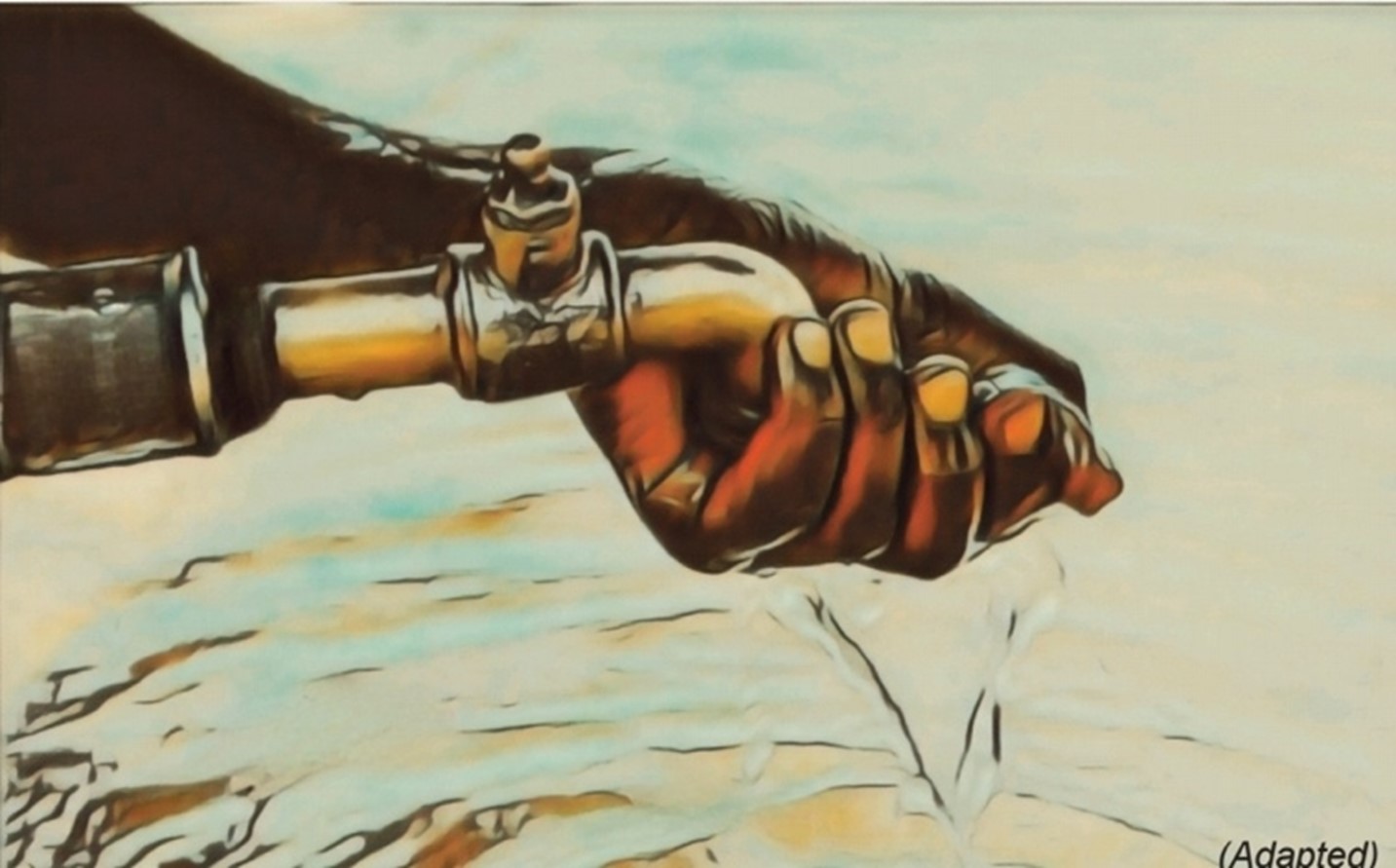

Manque d'eau potable et d'électricité

Les habitants de ce quartier vivent sans accès à l'eau potable ni à l'électricité. S'ils peuvent se passer d'électricité, ils ne peuvent pas se passer de l'eau, essentielle pour cette communauté de la banlieue ouest de la capitale congolaise. Ils sont contraints de compter sur les puits ou l'eau des rivières. Malheureusement, la situation s'aggrave lorsque les puits s'assèchent pendant la saison sèche. Ceux qui peuvent se le permettre peuvent forer pour trouver de l'eau à des profondeurs supérieures à 15 mètres, mais ce n'est qu'une option pour certains.

Pas de bonnes routes

En raison de la négligence des autorités, les principales routes d'accès et diverses infrastructures routières sont gravement détériorées. En conséquence, plus de 16 000 habitants vivent isolés, coupés du reste de Kinshasa. Les étudiants et les membres de la communauté trouvent difficilement des moyens pour leurs déplacements et la conduite de leurs activités quotidiennes. Le manque de routes adéquates empêche également les prêtres et les agents pastoraux de se rendre à la communauté paroissiale de Saint-Maurice-Ngombe.

La pauvreté et l'absence d'établissements d'enseignement et de soins de santé viables contribuent de manière significative aux défis auxquels la communauté est confrontée. Les visites pastorales ont malheureusement révélé que de nombreux fidèles vivent dans des conditions misérables caractérisées par le chômage et un taux élevé de toxicomanie et de consommation de cannabis chez les jeunes. La population laissée à elle-même et abandonnée à sa situation malheureuse conduit à une vie déconnectée de la modernité et des évolutions qui se produisent à la fois dans la ville et dans le monde.

Églises de réveil

Cela en fait un terrain fertile pour les vendeurs sans scrupules et les charlatans de tous bords, en particulier les pasteurs des mouvements religieux des églises dites «revivalistes». Pour la foi catholique, cela a signifié l'abandon de l'essentiel qui formait autrefois le fondement des valeurs et des vertus chrétiennes. À titre d'illustration, certains croient qu'il est illusoire pour un jeune croyant de se marier tôt et religieusement, d'obéir aux lois de Dieu et aux lois naturelles telles que le respect de la vie et des femmes, la reconnaissance du droit d'aînesse, le respect des parents et la pratique des bonnes manières telles que saluer, dire merci, pardonner et s'excuser ; éviter la violence aveugle et la vengeance ; ne pas se livrer au crime ou au vol avec le phénomène connu du nom de « Kuluna », mais s'engager à promouvoir la solidarité, le partage, la « communaucracy, », la conservation et la protection de la biodiversité et de l'environnement, ainsi que l'intégrité de la création.

L'animation missionnaire

En tant que curé d'une nouvelle paroisse établie il y a moins de cinq ans, nous sommes guidés par les directives des Scheutistes pour la Mission. Notre rôle est de faciliter les rencontres entre Jésus-Christ et les nations, en permettant aux gens de faire l'expérience du Royaume de Dieu tel qu'annoncé par Jésus dans le contexte que Dieu leur a fourni.

Nous collaborons avec des ministres laïcs affectés à divers apostolats au sein de la communauté. Ces responsabilités comprennent la visite aux pauvres et aux malades, l'administration des sacrements, la formation des jeunes à la protection de l'environnement et la célébration régulière de l'Eucharistie avec les fidèles.

L'animation missionnaire consiste à sensibiliser les autorités locales, à construire et à mobiliser des Communautès Ecclesiales Vivantes de Base (CEVB), et à collaborer pour créer,

ou du moins promouvoir, un monde meilleur au sein de leur environnement local. Ces initiatives s'inscrivent dans la ligne de nos confrères pionniers scheutistes, qui s’étaient établis dans ce quartier, particulièrement dans la nouvelle paroisse de Sainte-Louise de Marillac. Par conséquent, il est essentiel de repenser la pastorale traditionnelle et de mettre en œuvre de nouvelles approches et stratégies pour adapter l'évangélisation aux défis d'aujourd'hui. Ce faisant, nous pouvons rendre notre message de salut plus crédible et contribuer à restaurer l'image de l'Église. §